北京的深秋,寒意渐浓,但一张桌上摆放的几个老物件却让人倍感温暖。茶油罐、煤油灯、火钳......它们参与了一段与守望相关的故事,也见证着徐解秀之孙朱分永与经济日报社原常务副总编辑罗开富一次跨越千里的重逢。

1984年10月,当时身为经济日报社记者的罗开富从江西省于都县出发,徒步至陕西省吴起镇,历时368个日夜,用双脚丈量长征路,用笔书写长征精神。“半条被子”的故事及这次重逢,正是由此源起。

时间回溯至1934年初冬,湖南省汝城县沙洲村寒意刺骨。村民徐解秀因幼子高烧未退,未能躲进深山。她在门缝中窥见了纪律严明的红军——他们蜷缩在屋檐下,秋毫无犯。

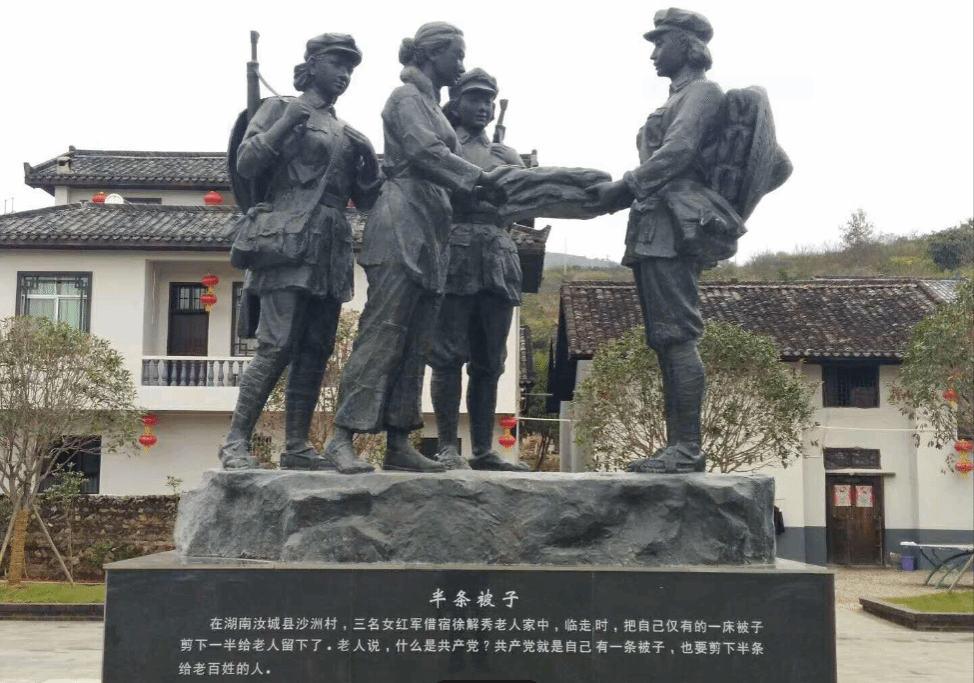

徐解秀打开家门,将三位女红军迎进屋内。七天六夜的朝夕相处,让军民情谊愈发浓厚。女红军照料病愈的孩子,徐解秀帮战士缝补军装,夜晚五人挤在临时搭起的床铺上,共用一条行军被与破烂棉絮御寒。离别时,女红军执意将唯一的被子赠予徐解秀,她再三推辞,女红军只好用剪刀将棉被一分为二。但这剪刀却断不开军民同心的情谊:“等革命胜利,我们带新被子来看你!”这句承诺,成了徐解秀此后半个世纪的守望。她时常站在村口眺望,将故事一遍遍讲给孙辈听。

直至1984年,徒步重走长征路的记者罗开富叩开沙洲村徐解秀的家门。“我等了你们50年!”徐解秀老人误将罗开富认作当年的红军战士,泣诉着思念与牵挂。

罗开富听闻徐解秀的故事后,连夜写稿传回报社,《当年赠被情谊深 如今亲人在何方》的报道引起巨大反响。1991年腊月,罗开富虽未找到当年的女红军,但承诺不会落空,他背着邓颖超等多位老红军送给徐解秀的被子赶回了沙洲村。遗憾的是,老人已离世数日。

罗开富含泪将新被盖在老人坟头:“大嫂,我来迟了……共产党说的话是算数的,当年三位女红军没有找到,但在北京的10多位老红军买来了新被子,托我带过来了,兑现了她们的承诺,您就安息吧。”

这份未竟的牵挂,化作朱分永的使命。他牢记奶奶“修好路,让亲人坐车来”的遗愿,带领村民修路致富,将“半条被子”的故事一遍遍讲给后人听。如今,沙洲村早已不是当年那个点松明照亮的穷山坳——柏油路修到了家门口,“开店子、摆摊子、种果子”的“三子”产业蓬勃发展。

当年给罗开富做过向导的朱分永今年已经73岁了。近日,他进京看望了85岁的罗开富,现场讲述了“半条被子”的故事,还带来了当年的煤油灯,三位女红军曾用过的茶油罐、烤火的火钳,以及打草鞋用的耙子、扚棍等珍贵物品并将其捐赠。

“剪开的是被子,连起的是民心。”罗开富轻抚着这些老物件感慨万千。从半条被子到一条新被,从泥泞小路到柏油大道,“自己有一条被子,也要剪下半条给老百姓”的初心,在时代变迁中愈发鲜明。

桌面上,茶油罐的釉色早已斑驳,罐口的磨损清晰可辨,仿佛能看见90多年前,徐解秀轻蘸头油,为女红军梳理鬓发的模样……

老物件蕴藏的红色记忆,会在讲述中被铭记,也会在奋斗中被续写。半条被子承载的信仰与真情,正在新时代的长征路上,温暖着更多勇毅前行的人。

正如罗开富所说,长征是红色的,青年应该去看看。